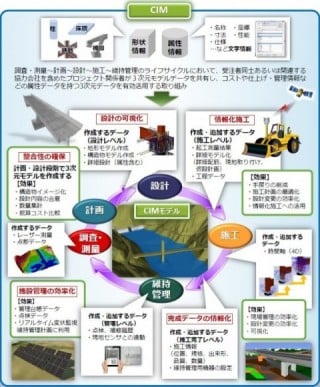

BIM/CIMとは何か?

BIM/CIM(ビムシム)はBuilding /Construction Information Modeling,Management(2018年度から国土交通省での表記)の略語であり、計画、調査、設計段階から3次元モデルを導⼊することにより、その後の施⼯、維持管理の各段階においても3次元モデルを連携・発展させて事業全体にわたる関係者間の情報共有を容易にし、⼀連の建設⽣産・管理システムの効率化・⾼度化を図ることをいいます。

建設分野を取り巻く課題として、製造業の半分という労働生産性の低さ、担い手不足・人手不足、大量の構造物の更新時期の切迫、災害の激甚化、死亡災害の多さなどが挙げられます。このような状況下で、「働き方改革」を進め、魅力ある業界に代わっていくために、土木工事における様々な情報を共通化し活用しようという取り組みが進められています。国土交通省では、当初計画を2年前倒しして、2023年度から小規模工事を除き、全ての詳細設計・工事で原則適用の方針を打ち出しています。

建設分野を取り巻く課題として、製造業の半分という労働生産性の低さ、担い手不足・人手不足、大量の構造物の更新時期の切迫、災害の激甚化、死亡災害の多さなどが挙げられます。このような状況下で、「働き方改革」を進め、魅力ある業界に代わっていくために、土木工事における様々な情報を共通化し活用しようという取り組みが進められています。国土交通省では、当初計画を2年前倒しして、2023年度から小規模工事を除き、全ての詳細設計・工事で原則適用の方針を打ち出しています。

建設CALSの反省を生かして

もともと土木分野においては「建設CALS」が進められてきました。建設プロセスの中でデータを共有し合理化を図るという意味では同じような概念に思われるかもしれません。しかし建設CALSとBIM/CIMの大きな違いは、前者がデータの標準化に留まっていたのに対し、後者はデータを生かしてどのような効果をあげるか、ということに注力している点です。データが共通のプラットフォーム上で交換されるようになっても受発注者全てにメリットがなければ意味がありません。建設CALSは一定の成果は挙げたものの、それを超えてBIM/CIMは非常に期待されています。